“玉米单产提升工程”是我国现代农业发展的战略核心,是解决当前人口与土地矛盾的重要途径。增密减氮技术是玉米集约化生产的重要手段,一方面能够通过增密方式提高群体产量,另一方面,通过适当减氮提升作物的氮素利用率,可达到降本增效的生产目标。针对当前鲜食甜玉米生产存在的“群体密度不足,氮素效率低”的突出问题,广东省科学院南繁种业研究所联合广东省科学院海南产业技术研究院开展“增密减氮提升鲜食甜玉米群体抗倒伏性及产量稳定性的农艺学机制研究”。

研究表明,在热区夏季生产,增密减氮可塑造合理的根系构型,能够协调甜玉米植株支持根和冠根发育,提升根系吸收和支持功能,提高群体抗倒伏能力,提高玉米穗行数和群体果穗整齐度是增产的主要途径。与当地高产大田相比,优化后的氮密配置(文中N150D25处理)可增产22.33%–30.00%。该研究可为热区鲜食甜玉米集约化生产提供理论依据。

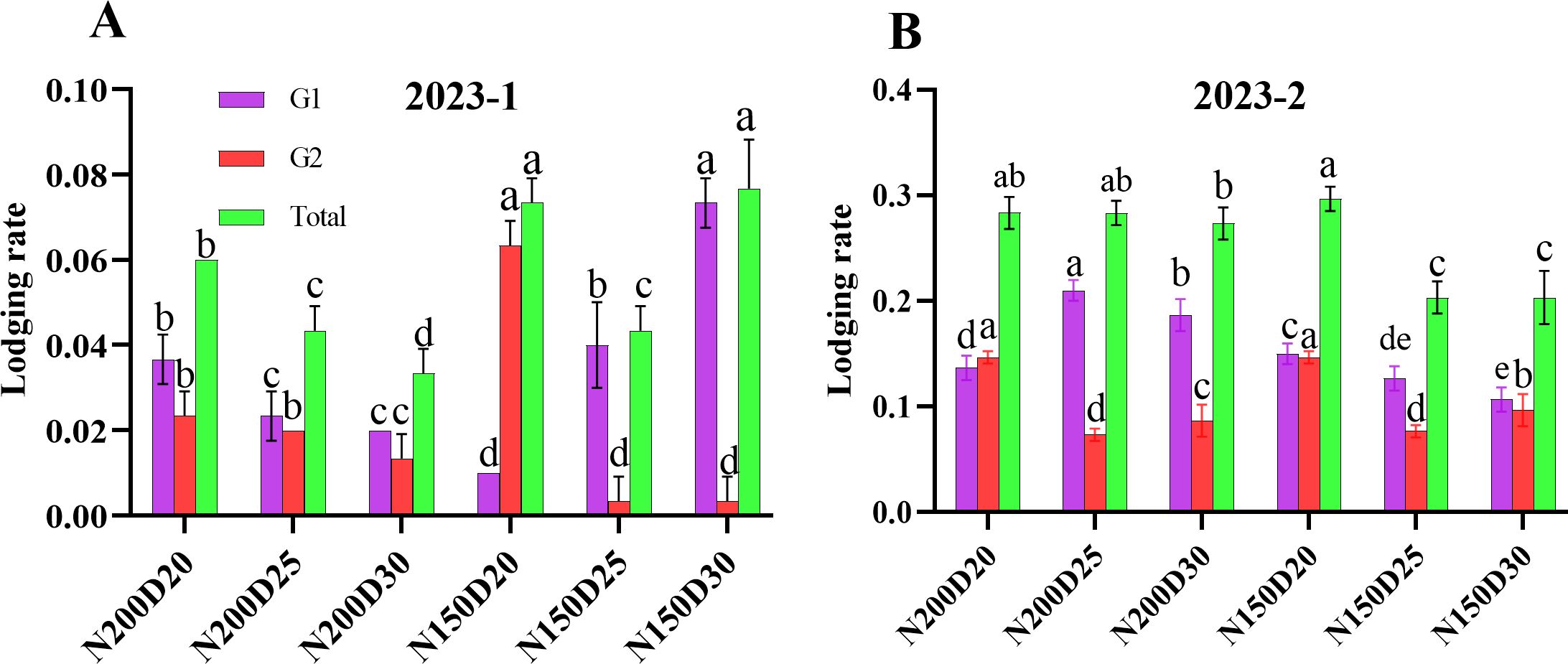

图1 氮密互作对鲜食甜玉米群体倒伏特性的影响

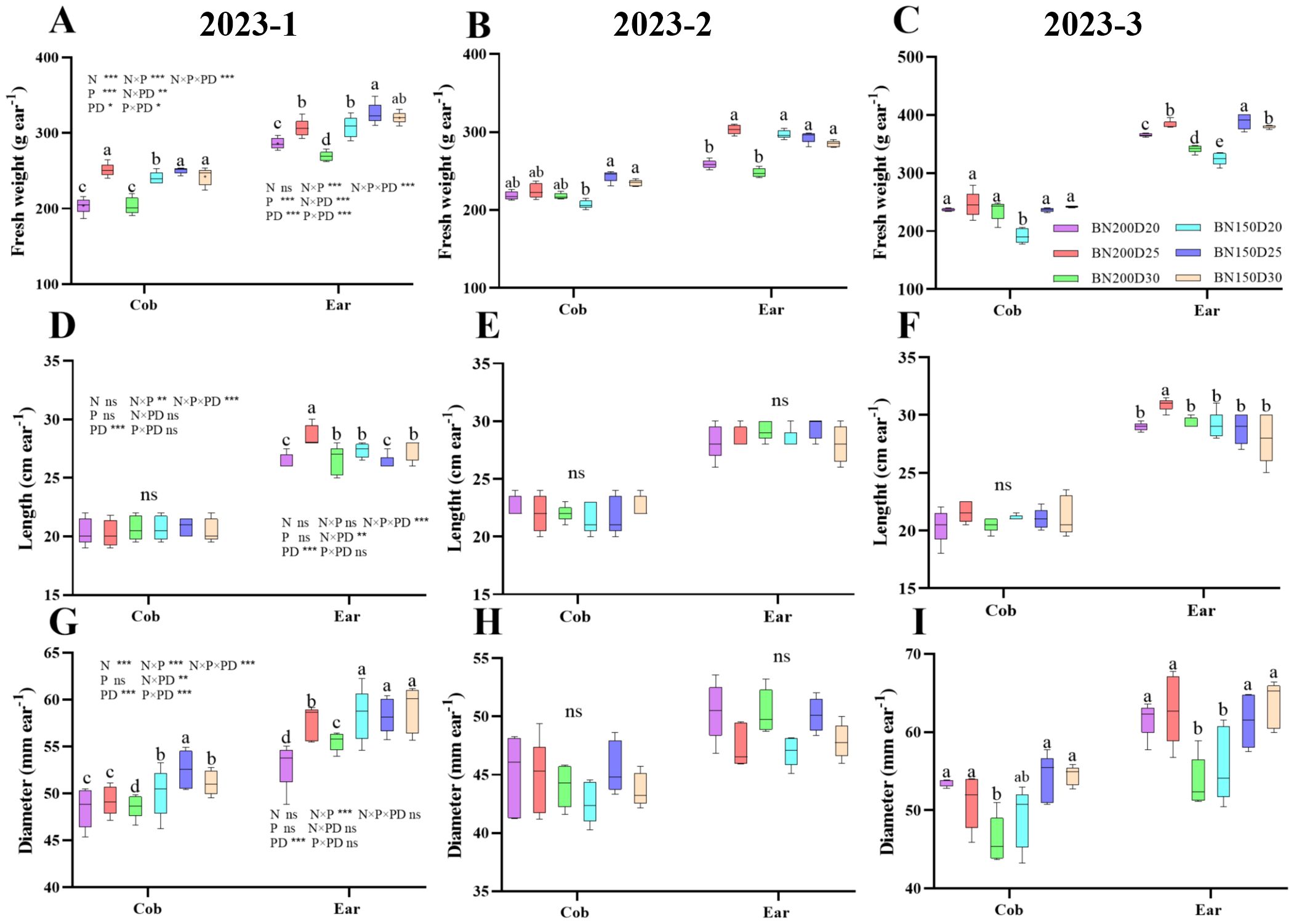

图2 氮密互作对鲜食甜玉米果穗性状的影响

相关成果以题为“The agronomic mechanism of root lodging resistance and yield stability for sweet corn in response to planting density and nitrogen rates at different planting dates”发表于国际知名期刊Frontiers in plant science(中科院2区 top, IF=4.1)。

广东省科学院南繁种业研究所/广东省科学院海南产业技术研究院梁清干博士为论文第一作者,常海龙高级农艺师为共同第一作者。广东省科学院南繁种业研究所王勤南研究员、王建强高级农艺师为共同通讯作者。广东省科学院南繁种业研究所吴建涛正高级农艺师,秦元霞,李旭辉,陈卫卫,王竹青等博士参与了上述研究。

该研究得到了海南省创新人才专项、海南省重点研发项目、广东省科学院发展专项等项目支持。

论文链接:https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1481033

(海南育种科研基地/供稿)